(本文是我在2021年斯坦福中国社会创新年会分会场《游戏知识分子》论坛上的分享,略有调整)

大家好,我是叶梓涛,是一位游戏设计师。

准备好这篇发言后我才意识到没有加自我介绍,但或许简单的叙述有助于理解这次的分享。

六年前,作为一个历史学专业学生,在面对沉迷《守望先锋》的负罪感时,我在「强迫自己去成为一个上进的好学生」与「放弃抵抗堕入简单快乐的游戏」之间选择了第三条路

———「让自己成为一个上进的思考简单快乐游戏的「好」学生」。

此后我六年的生活与学习,工作路径便一切在围绕着这个问题展开,即「何为游戏?」

在学校时,我搜集一切有助于帮助我思考的现成中文资料,了解独立游戏,在Coursera上完成游戏设计,开发还有游戏化的课程证书,然后逐渐开始写作,写作吸引来了贵人,让我成了一位兼职的独立游戏编辑,在每周的输入-输出的循环中持续探索。而学校的人文社科高级研究院的驻院计划,艺术研究院的二专,巴黎七大的交换,跨院系课程这些提供给我了一个广阔的视野来围绕游戏进行思考,经验的对照,最终完成了我的毕业论文。但很早我就不满于象牙塔的生活,也认为当今文科思考与实践的分离无助于对事物本身的探索,所以很早就开始接触具体游戏创作,并也带着这个问题最终踏入游戏开发与互联网行业之中,当然对于文科生来说,有很多曲折与痛苦,在此不展开。

所以虽然我现在常以游戏设计师自居,但我出发点却不同,我没有那种许多游戏所抱有的再造儿时游戏乐趣的复古情怀。而更接近押井守,就如同他自我叙述中这样说道:「我完全没有所谓“深爱电影”的想法。我之所以会拍电影,只是为了要搞懂“什么是电影”罢了。」

而我想分享的,是就是这种实践与反思在今日的困境,以及我携带着当初的那个困惑与热情探索的六年之后,在目前所感受到的,和我正在进行的一些工作方式,希望能给你带去启发。

「游戏知识分子」?

我认为我们这次分享标题「游戏知识分子」这个概念的两种加法对我来说都是成立的:无论是 游戏知识分子 = 游戏从业者 + 「知识分子」,或「知识分子」+ 游戏。

但我今天想更多站在一个业内和从业者的角度去谈,因为从业者往往不善于表达自己,而现在社会上谈论更多的游戏的很多也都是「知识分子」。

当我们谈如何成为一个「游戏知识分子」时,我的理解是:

-

我们有一种对电子游戏和产业自身的反思。

-

我们尝试对外部大众文化圈的发声、解释与祛魅电子游戏。

-

我们的反思和实践需要尽量达成统一。

-

我们希望推动业界和大众提高电子游戏的素养,甚至带来新的需求。

-

我们自己要提高自身文化素质,与更广阔的文化世界接壤与交流。

但是这个事情非常困难。

且不说业内自身的复杂性,商业游戏和独立游戏的根本差异,而游戏研究与西方的独立游戏还未纳入大众视野,业内对电子游戏也并未有足够充分的整体认知。再者这个方向是否能真的影响市场、审美并切实改变力量生态,让自己手中的谋生的饭碗能言行统一,这全都是问题。

此外还有一个问题,「我们如何借助外部的力量?」

关于这个问题,需要先回答的问题是:

我们为何要发声,为何要反思,为何要借助外部。

我先想从电子游戏的文化困境谈起。

文化困境

我认为今天的电子游戏存在一个「文化困境」,这一文化困境自身所形成的牢固的强化循环导致了其如同黑洞一样,将电子游戏越发带离了文化的地面,这是我们所面临的困难。

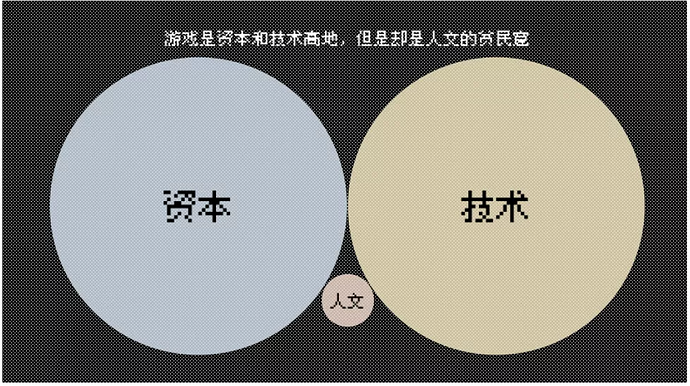

!

似乎是《极乐迪斯科》的主创曾经说过:电子游戏是人文的贫民窟。而我可以在前面加上一句,而它又是资本与技术的高地。而这就形成了一种错位。

相较于电子游戏在今日的巨大的影响力——国内有7亿的玩家,一个手游的DAU(日活跃用户数)能达到1亿,游戏行业的产值是电影行业收入的数倍不止等等,这样看下来,似乎足以对照出一种文化对电子游戏的「失语」。

这体现为,主流的文化媒体圈里基本上少有对电子游戏的讨论,对游戏自身的关注很少(以看理想和单读为例,电子游戏相关的内容几近于无),而游戏行业自身也少对外发声,没有一个良好的游戏批评和游戏的关系,而游戏研究虽然近两年有所被人提起,但也似乎算补上完全开始。

问题在于:

我们(业内)没有形成一种能够理解,重视的,对电子游戏的思考。

而不幸的是,文化圈也还没有。

这可以从我们对自身的反思开始。

或许借由西方游戏研究的变化中可以窥见这一的困境:一种独立的自我意识/与文化连接之间的张力,电子游戏是希望能够自我成为独立的文化领域?或是这种尝试结果带它走向了失联?

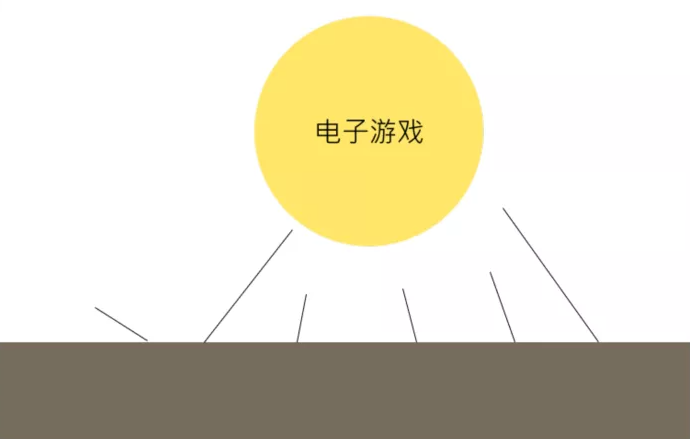

!

想象电子游戏的文化领域是这样的一个球体,尽管从具体生活与日常实践上它深深地扎根,并且与世界、生活关联在一起,但是它的文化则与大地脱离了关系。

游戏研究者,游戏设计师 Ian Bogost 也描述了这个「球」的失联,他提到了这两种电子游戏文化的两个问题:

排外主义(provincialism ):我理解我们所制造的体验游戏的门槛,我们谈论它们的黑话,玩家的需求与公司之间的迭代速度,这都使得电子游戏的审美和创造有一种「内卷」地倾向制造出来,这使得电子游戏成为一个高门槛的体验需求,而也形成了一种排外性,Bogost举了Steam平台的例子:

想想我们发行和销售游戏的方式——特别是那些据称正在进行我们所宣称的表达性的革命(expressive revolution)的独立游戏。Steam有时候使独立游戏在经济上可行,但它是通过重塑游戏的零售业来实现的——黑暗、怪异、令人尴尬的游戏商店被重塑为一个黑色和铁灰色的小小文字界面,所有更进一步的活动都被筛掉了。人们甚至不被允许在Valve的监督外运行游戏。(日 | 落计划翻译)

庸俗主义(philistinism):你常常能在对电子游戏的讨论热情中看到一种「庸俗化」的倾向,当年由吴冠军老师所提出的「第九艺术」的说法是直接的,但直到今天还在流传,这证明依旧是有其生命力,但这一种现代主义式的老旧艺术观点是没办法与今日当代艺术的关切和复杂的媒介生态环境做沟通的(甚至出现过游戏从业者让当代艺术家来帮忙想自己的游戏画面更好一些的这种错解?),而对于这种玩家的「艺术自我证明」的冲动,推到极致便是一种「电子游戏是艺术的终极」般的论述,而这种媒介与对其他艺术的缺乏背景的简化不仅强化了玩家群体的自我狂欢,也让真正的沟通更加难以发生。

Bogost这样写道:

问题是:谈论游戏中的创作和批评方法,就好像艺术史、文学、绘画、电影和其他什么东西从未发生过,而是我们自己想出来的一样……而且基本上每个从事游戏工作的人都犯了这个毛病,因为它可以逃脱了……我只想说:就像游戏本身经常被看作是一个隐蔽的、无艺术文化修养的领域一样,游戏研究也可以被看作是同样的光景。(日 | 落计划翻译)

我认为两个问题形成了玩家自身的强化循环,门槛越高越封闭,越排外,而越排外则越难打开视野和通路形成交流。

再加上,如果当前的技术、资本与玩家之间运作良好并且形成闭环,那么它似乎只需要持续运作并且增加其生产的精细程度,在玩家的范围之间能够形成有效的内部文化讨论与消费,那么它在需求和预期上也完全不需要有外界力量的参与,这种玩家的倾向和诉求将再次强化和推进了当前的技术和资本朝向原有的闭环加速远离。

而这一现象似乎也出现在了西方游戏研究(Game Studies)的领域之中:

在Espen Aaserth所写的《游戏研究,第一年》中,他强调了电子游戏学科独立的意义:

游戏也应该在现有的领域和科系中进行研究,如媒体研究(Media Studies)、社会学(Sociology)和英文等等。但游戏太重要了,不能留给这些领域。(而他们确实有三十年的时间什么都没做!)就像建筑学包含但不能简化为艺术史一样,游戏研究应该包含媒体研究、美学、社会学等等。但它应该作为一个独立的学术结构存在,因为它不能被简化为上述任何一个。(日 | 落计划翻译)

而在Bogost十五年后写的《游戏研究,第十五年》中,他反倒怀念起游戏研究开始时的样貌:

在这些资源存在之前,事物还在萌芽时是不足的,但也是更加好的,因为它不可能只在游戏的圈子里运行。我们都是从别的地方来的——从绘画,从建筑,从广告,从计算机,从系统理论,从玩具设计,从文学。有时我们把这些联系视为包袱,甚至视为殖民主义,但它们也提供了基础(grounding)。它们帮助游戏在更广泛的背景中扎根。它们将我们与基岩(bedrock)联系起来。(日 | 落计划翻译)

这让我想到了控制论诞生时候的样子,控制论会议的那种杂糅的背景,虽然后来控制论这个词几近陌生,但却在今天的各个学科与产业之中却都能看到它的踪迹,它真正产生了深远和长久有力的影响,一个学科与领域与更多的外部发生联系,它才能更加有生命力。

当然,这还有我们创作者以及更多作品的缺席/不在场,如果Jonathan Blow在《游戏与人的境况》演讲中所说的:

.我们现在做的都是很糟糕的艺术,要想知道游戏的潜力,你必须真的玩过很多游戏,并且深入了解其中几个,我认为世界上大多数人还没有能看到游戏的潜力。因为我们还没有展示给它,因为我们的作品确实不够好。

这是我们面临的自身的文化困境与问题。

外部环境

我们面对自身的文化困境,我们需要外部,以及外部的力量,我们需要将那个悬浮于文化地面的大球与基岩建立联系,就如同Bogsot在《为什么除了游戏以外的任何事情都很重要》的分享中说的:

我们可以成为游戏制作者和玩家,但不只是游戏制作者和玩家。在今天碎片化的媒体生态中,我们更迫切需要向我们的圈子之外派出更多的使节。否则,作为一个游戏的制作者,就会像作为游戏玩家一样,仍然还是显得很不正常。(日 | 落 计划译介)

然而,我们也面临着一个复杂的外部世界…

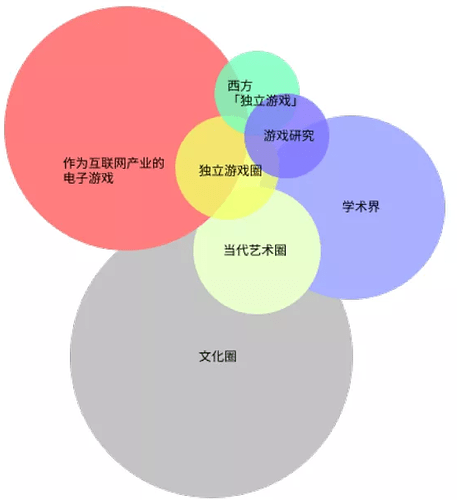

!

这是我简单粗略描绘的外部的版图,我们面临着很多话语,关切,力量循环的错位,在此比较下,相较于其他圈子自身的稳定循环,互联网产业中的电子游戏似乎反倒显得生机勃勃和清新脱俗了,在这段时间的考察中我意识到,我们在向外部寻求联系的过程中,可能会遇到许多问题,这也是我所对现有人文话语的某种充满期待而又落空的「不满」(此处没有对任何人的指责,仅仅是一种对于错位的观察):电子游戏和游戏人在「理论位置」或「话语位置」的空白或奇怪位置

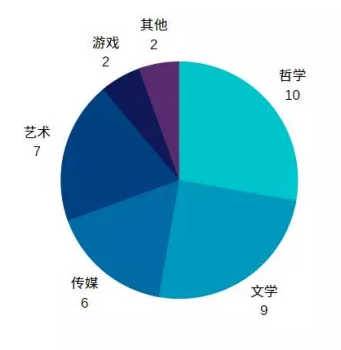

「空白」:中国早期的游戏研究是十分零散的,以各自错落地方式分布在如符号学,美学,哲学,休闲学等等,而在企业的推动下匆忙才建立的「游戏学」也展现出了这一滞后,简单的来说就是近乎无人研究电子游戏也无人关心,而至少直到最近的「X宇宙」和更多的投入的刺激下才开始广泛浮现。

「话语错位」:在10月我所参与的华东师范大学/同济学院的游戏跨学科工作坊中,只有我与哲川两位游戏从业者,这还是多亏了几位老师的邀请和先前主动建立的联系。但这个角度上也充分展现了一种「尴尬」:**似乎在学术圈的「游戏研究」中好像并不需要游戏开发者与从业者。**记得上次我与触乐的祝佳音老师参加青年文化论坛,在耐心倾听了善超长达两个半小时关于福柯的治理概念研究与对游戏的快感治理术的分析后(我已经找善超录制了播客还未发布,别着急)的我们,似乎很难参与到在场各位老师的哲学话语的交谈之中。

!

奇怪位置或不存在 :而在许多的批判话语中,不乏多见将算法、技术、资本作为对象黑箱化甚至妖魔化的情况,这时候似乎我在现场的意义就是当大家批判提及大厂时,能够配合尴尬的会心一笑。在许多理论范式之中,可能今天的算法/游戏就如同当年的科学,用拉图尔的表达来说,在研究中被「纯化」,被打包处理 ———— 也就是说,在某些范式中,或至少在对范式的不恰当的使用中,游戏从业者与游戏是没有任何主体性位置的,或根本就不「存在」。

对此问题反思的典型就是哈曼所说的:

当人类哲学家互相攻击,争论是否能「到达」世界时,鲨鱼咬死了金枪鱼,冰山撞上了海岸线。

—— 哈曼《迈向思辨实在论》

施力的错位: 而在两个领域都有自身的利益和价值诉求的情况下,一种奇妙的交流错位发生了。例如在某厂参与的展览开幕上,在某种当代艺术具有代表性的批判反思话语后接着是大厂的品牌宣传,然后再回到接续上典型的艺术话语,两者同时出现,但并未达成沟通,有种特别的奇妙感。我猜双方都不是特别理解或愿意「领会」/「对齐」各自的「用户诉求」/「视域」。而就我所了解,有些愿意真正进行「科技考古」的艺术馆大部分只能与寻找到大厂的品牌组,结合成可能类似《起来!数字失神者!》这样的展览的品牌合作而非有效的,具体开展的研究与合作。互联网与学术/艺术具体实践的碰撞中有许多有趣和奇妙的关联,如果有人愿意对这种场域间的交换和沟通进行一番研究的话,那一定很有意思。

举个例子,一位游戏研究者李佳在今年尤伦斯当代艺术中心的活动上进行了《游戏世界的性别身份政治》的发言,不谈这个发言本身,她的研究引起了互联网和B站用户的关注,你能够在评论区和知乎对于这个问题的讨论中看到这种 研究者/玩家/互联网从业者之间的碰撞与冲突,其中甚至不再只是一种错位,而开始出现了敌意。用知乎讨论中的说法来说:这是一种似乎遭到「文化殖民」的感觉。并且这种感觉还是双向的、互悖的。看看其中的评论区的某些玩家发言和戾气,糟糕程度可见一番。

!

再举一个例子,可以用来说明这种场域不自觉的生产的话语问题。

前段时间我阅读了一本在艺术圈策展人发起的关于超越艺术圈生产逻辑,试图捕捉和描绘脱离艺术圈话语而走向独自实践的艺术实践的书《 小运动 : 当代艺术中的自我实践》,但这样的一本似乎打破和为艺术圈带来实践和话语反思的书籍,却在豆瓣评论上看到这样的留言:「看不懂就硬看」、「艺术理论读起来还真是尼玛…」…

!

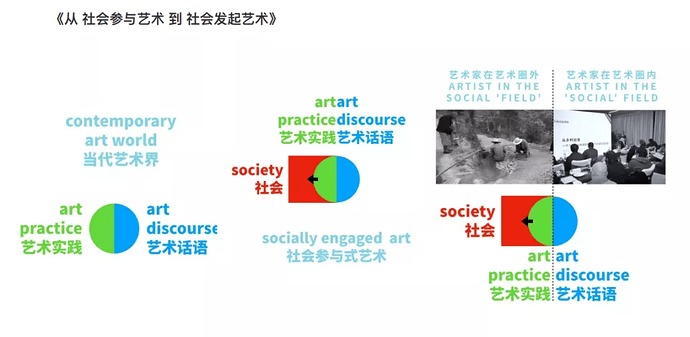

用我一位朋友的文章《# 从 社会参与艺术 到 社会发起艺术》所描述的话,这里展示的问题是一种艺术实践和艺术话语的分离,在艺术实践的阶段,艺术家与社会发生了关系,但其目的的一部分却是进行艺术内部的话语生产,被介入的社会群众无法与其形成沟通,也无法在此交流过程中得到多少受益与思考。

!

用学术一点的话说:这里没有一种贝特森的元话意义的自觉,即「关于某疑难问题的讨论,不仅参与者的论述需要围绕某个主题展开,主题本身的所指也要在讨论的结构中得以揭示。」,而简单的话来说,就是这种社会行动没有一种对应其精神内核的形式和语言自觉,所以显得有些滑稽并无法构成交流。

自我意识

几段之后,报道继续写到,主要工业国家的政府首脑们深受化学、冰箱、空气浮尘和惰性气体的困扰。不过,文章最后指出,气象学家与化学家之间的观点并不一致,他们在与人类活动无关的周期性波动上发生了争执。正因为如此,实业家们不知道该怎么办了;政府首脑们也同样举棋不定。我们应该继续等下去吗? 现在是否已经太晚?

—— 布鲁诺·拉图尔《我们从未现代过》(刘鹏译)

拉图尔在《我们从未现代过》开头讽刺了某种研究和学术与现实的脱钩,某一方面也勾勒出了现今学术象牙塔的现状。

今天我试图站在开发/从业者的角度来谈这个事。

身为从业者的我们需要外部的联结,但我们要的不仅仅是成为外部话语生产的环节,也不是将电子游戏的思索和探索的话语拱手于人。因为这并不是仅仅由外部的文化或者学界来完成的工作,而我们也并不只是干等研究者来告诉我们什么是好的,什么是坏的。

在接受外部的交流与碰撞的同时,我们也应该利用外部的思想资源发展我们自己的叙述和自己的思考。应该有更多的开发者更为参与到分享和对电子游戏的思考之中,以期待达成真正的、共益的沟通。

那么在这个内部的文化困境和外部的复杂之中,我们如何可能解决这一疑难,让讨论和自反的实践能够真正地发生?作为行动者如何真实地在理论,实践,物质,技术上进行转译?

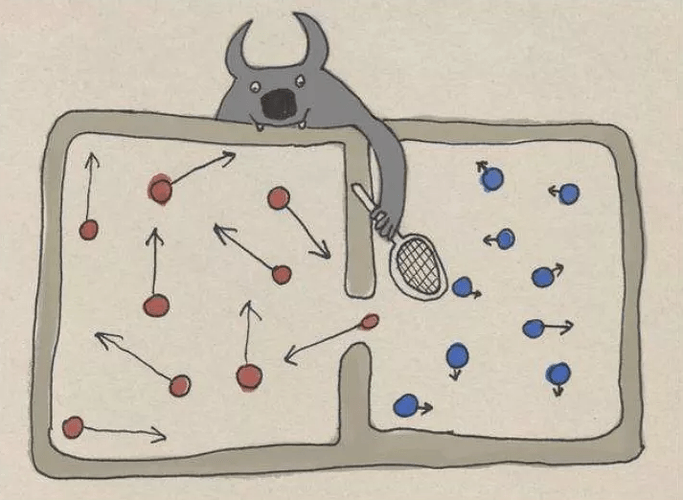

在过去的六年之中,我在不同的文化领域漫游着,经历了许多不同的身份,我最近时常觉得自己像是一只麦克斯韦妖,在电子游戏的视角和外部的领域之间寻找和甄别得以沟通的并且进行交换与关联。

!

最近两年我在工作外在做一个独立的媒体实验室「落日间」,而或许其中的目前的工作方式,会对我们共同面对这个问题有所启发。

1.「平面的本体论」

我们需要更多开放的信息,以及混杂视域的讨论交流。

当哲学家,游戏开发者,艺术家,技术工作者端坐在同一个会议上的时候,交流并不会自然发生,但这至少是一个开始。

在面对电子游戏的讨论与思考中,我们并不应该过高地强调某个特定的维度,而是需要一个「平面的本体论(flat ontology)」,就像是在落日间的社群之前分出的非常多的讨论区一样,无论是思考,技术,概念,创作,商业、销售、用户、发行,都应该被放在同样的节点地位去联结,去发生关系。

在思考和制作,在概念与技术,在自身场域与界线之间,我们都保持相互的尊重与开放。

2. 主动承担一些「中间」工作

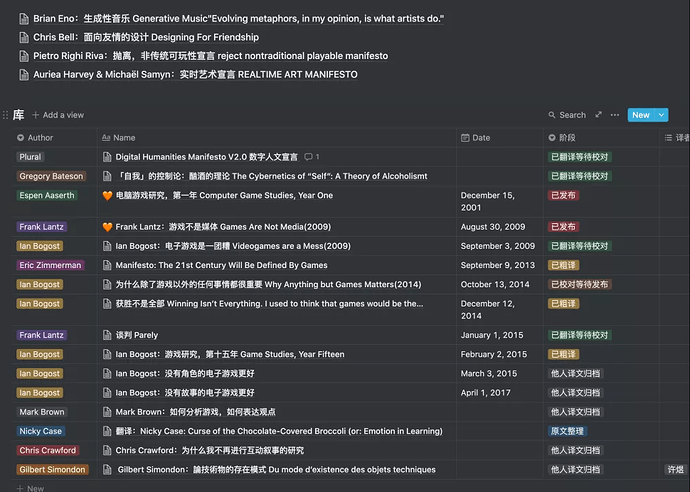

例如落日间目前在进行的日 | 落 译介计划。

我希望以「有助于我们思考电子游戏」的标准选择一些好的文章进行翻译与展示,而这并不去强调某一特定的学术传统或者是脉络,因为这一计划与落日间并不隶属于某个领域。

!

例如在这里,游戏开发者大会(GDC)的分享内容(如我们翻译的 Chris Bell的分享:Desiging for Friendship),作曲家Brian Eno关于生成性音乐的讲座 Brian Eno:Generative Music,还有Espen Aaserth的《游戏研究,第一年》,Nicky Case对游戏教育和学习的反思,作为数字人文发起标志性的《数字人文宣言2.0》都已经初步翻译完成,而也编入了如许煜所翻译的哲学家西蒙栋《技术物的存在方式》的导言,这些来自不同领域的理论/思考,都应该可以「平等」地于此发生关系,并能帮助我们思考,而非代替我们思考。

3. 追求一种「祛魅」的语言,寻找自身的理论主动性

我们需要一种能更广泛地交流和沟通的话语,或许《数字人文宣言2.0》中所描绘的那种新的人文学视野可以成为我们的抓手,我们需要的是一种共同创作的生产方式,一种超越印刷媒介统治的人文与学术环境,一种结合理论和实践的工作方式,当然,还有祛魅的交流语言(想到最近看到的 项飙: 大众不会容忍学者躲在专业名词背后, 用复杂的表达重复常识)。

数字人文 = 大人文学(Big Humanities) = 有生产力的人文学科/生成性的人文学(Generative Humanities)。二战后的革命包括越来越小、越来越严格的专业领域和次专业领域的激增,以及随之而来的私人语言(privatelanguages)和专业黑话(specialized jargons)的出现,而数字人文是关于整合和生成的实践:用专家知识的方块建立更大的图景。

———— 数字人文宣言v2.0 (日 | 落计划翻译)

而我们同样需要有针对性的寻找适合自己的问题,避开一些纠缠不清的陈词滥调。寻找自身的理论主体性,在理论和问题意识上避免「忽略」,而去寻找一些适合自己的、清晰的理论伙伴。

以目前的情况来看,或许游戏设计师/研究者Ian Bogost从一个开发者视角转向的OOO(Object-Oriented Ontology)物导向本体论的工作是一个较好的例子,而在OOO背后脉络的如拉图尔的科学实验室研究,以及再往前追溯的西蒙东对待技术的态度也是我们可接受的,对于技术的文化角色看重的脉络,而这或许也是近来的西蒙东-斯蒂格勒-许煜实践与研究的追求,就像是哲学家西蒙东写到对工程师的需要。

如果文化想要扮演它完整的角色,它必须以知识以及价值的形式来将技术物包含在它内里。… 我们可以自问,有甚么人可以了解技术现实,并将其引介到文化里?对于那些因为工作而要整天面对一特定机器以及重覆同一姿势的人来说,这是很难的;使用的关系并不一定能带来这种了解,因为他刻版式的习惯的重覆模糊了结构的认知以及功能的认知。对拥有机器或者资产关系的企业的管理知识,在了解这一点上并不比工人好多少﹕它制造了对于机器的抽象观点,例如价钱以及功效,而不关心机器內里的东西。而科学知识,通常只看到了机器操作的理论法则,而不关心它技术的层面。能有这种了解的可能是工程师,他就好像是机器的社会学家以及心理学家一样,生活在由他负责以及发明的这些技术存在之间。—— 西蒙栋《論技術物的存在模式》(许煜译)

而在电子游戏设计理论中原本就已经较为成熟的MDA(Mechanic,Dynamic,Aesthetics)分析框架,还有许多如育碧的RGD理性游戏设计传统,《游戏设计进阶:一种系统的方法》中与系统论的联结,这些都很有分析和使用思考的意义。

此外,我在尝试捕捉的「控制论」作为一个被忽略的重要传统,或许也有助于展开电子游戏的思考,无论是在游戏早期与控制论的紧密联系、控制论与互联网和信息技术的关联,还有连接生物学与技术、复杂科学的传统,对于人文学科的影响与渗入,都是一个似乎隐隐之中重要的背景板和一个可通行的交流底座。我在寻求在这个基础上,能寻找较为清晰的语言写作,并找到合适的表达方式,这还是正在探索的道路。

4. 强调行动者,解困式的报道

不同于反复强调控制与批判的现状,我们自己可能也不再需要更多的不同的理论语言来来反复地论证行业的现状,而也需要一种具体的、可操作性的、人类学式视角的关于行动者的研究与叙述。

如同这次分享的主办方,乐平所强调的解困式报道(Solutions Journalism) —— 强调“人”的参与,尤其是在信息的收集、报道、分析和传播过程中所起到的积极的推动作用。他们着力报道成功案例背后的原因与机制,和不成功案例背后的挑战与改良途径,聚焦在人们为解决社会问题而做出的努力。

落日间也非常关注具体的方法,策略,创作者经济的模式等等,在之前的活动《E19 失落的理想主义:新时代独立游戏生存谈 | 落日间Live#2》中,我拉了许多独立开发者来一同进行了关于生存策略的讨论,而不是仅仅只停留在批判,而先前参与的「做事侠」机制的关切也是类同,在《E28 不孤独的取经路,少年的戏游记 | 做事侠》中落日间报道了独立游戏人天思离职之后在全国不同城市连接独立游戏开发者的努力,并且试图进行通过写作进行叙述的同时构想着某种独立游戏的共创机制的尝试。

!

5. 建立的独立的媒体平台《落日间》Podcast

创建于2020年疫情间的《落日间》播客到今天已经有三十期左右了,在泛用性播客平台客户端小宇宙上也有近万的订阅量,「落日间」自称是一个独立的,试图回答「何为游戏」与「游戏何为」的媒体实验室。

!

这个播客的特色大概就是不修边幅、勇于对话。因为我希望这能成为一个真的交流和碰撞的对谈之地、战场,而非一系列只是那种预演彩排很多的精心策划的产品。我大胆地邀请过艺术家 (郑达、冯梦波,向向向)、策展人 (Bruce,杨静,Noah),建筑师(罐头的小王和Yao),哲学家(姜宇辉),游戏研究者(刘梦霏、傅善超) 、业内从业者(Solin,哲川)和独立游戏开发者(Artless)、市场分析师(水主)、商学院研究者(DC)、技术工作者(yichi,铭杰)、声音工作者(侯晨忠,Xichen)等等,而未来的计划也还有很多,例如社会学者,或作家。

我希望能在这样的一个独立的场域之中,以一种深度的、借助口头语言表意的交流来展开实打实地沟通,也期待能够在交流的磕绊中展现出电子游戏的丰富的面向,并在其与各个领域之间建立隧道。

6. 创作,与主动性的/深度参与研究/合作的可能?

!

在20年底21年初时,我没有再沉迷于「为电子游戏艺术正名」这种「传统的叙事」,我将对艺术家冯梦波和郑达老师的采访还有自己的研究写成了一份游戏与当代艺术的长文《中国当代艺术场域中的电子游戏 | 落日间》,后来也因此有幸收到明当代美术馆的邀请,做了相关的分享。而在与《城市罐头》的两位主播以及向老师的合作《E16 虚 构:虚拟建筑学与游戏建构学》中,也让我获得了某种建筑学视野,后来也在群岛书店这个建筑大本营做了一份游戏与建筑的报告《虚 构:游戏中的空间》;而在先前工作项目暂停后,我所进行的一系列声音与游戏的实践,以及得益于自己与音频设计师xichen在《C(8,3)》、《剑入禅境》中的合作经验,在侯老师的邀请下,战战兢兢地前往音频中间件界的LV-Audiokinect的主场沙龙做了一次分享:《再重聚:音频驱动的游戏设计视角 Re-Reunion: Audio-Gameplay Design》,在与机器学习与AI交锋的过程中也获得了许多对于技术祛魅的思考(《 E21 Ghost x Shell 人工智能与游戏 [0]》);最终再度重新面对哲学,在与姜宇辉教授交谈了两回,并且重新再以交流者的姿态也参与进了学术/艺术场域,也在前段时间的华东师范大学/同济大学的游戏跨学科会议工作坊上分享了《做个哲学游戏吧!》个可能比较「粗暴」的一次报告。

在这个过程中,我感觉有某些冲破自身文化壁垒的深入交流,但这样的交流如何能形成合适的、互益的循环,而我们怎么面对各个领域的和学术的象牙塔,除了品牌意义上的交流之外,如何进行、以及应该以怎样的姿态来看待这种更深入的、具体的研究与创作,成了我头疼的工作。

当然,今天的这次分享,某种意义上是我对这些探索过程经验的一次反思和对之后工作方式的一次整理。

7.标准化和机制化的可能?「游戏+」计划

其实在这种主动深入的探索中,我也在逐渐地整合和思考,是否这种联结模式可以常态化与机制化。我逐渐将自己的工作特色描述为一种研究/创作(Research/Creation)的模式,配合同时探索Web端的游戏开发技术和播客的传播,我也在工作之中将这一套方式试图发展为一个标准化的工作框架,暂名为「游戏+」,这大概是明年最主要的工作内容。相信很快会和大家见面,也欢迎未来有合作创作和交流的机会吧。

简单来说,即通过研究创作的计划性来提供对创新不确定性的预期,而通过轻量级低成本的免费创作来进行游戏创新与探索,同时借助Web平台来期能在这个环境下以轻盈地方式进入更多人的生活,并且配合播客,文章等多种媒介进行讨论和展现,期待能发生更加细小但是真实的连接。

这里面让我觉得可以作为对照思考的是Google在做的Creative Lab,他们做了非常多和AI技术还有网页技术相关的开源实验(Experiments),有很多都是和传统馆藏的数字化做的配合,然后在这个过程中也真正让AI能够以更加轻量和友好地方式与更多人见面,打交道,这也是让AI祛魅和鼓励更多人参与进来的一种方式,现在他们的网站上似乎有一千多个开源的AI网页实验,大都可以直接在浏览器上运行。那我们是不是或许也可以有一个类似的,游戏的Creative Lab,而也能在这个角度做出一些自己的实验和贡献呢?

非常感谢大家的耐心,这些都只是我很不成熟的观察和想法,但我觉得在这个还混乱的年代,也还容许这种混沌的思考出现,就像是涂尔干在《自杀论》的开头写的:一门诞生不久的科学有权犯错误和进行探索,只要它意识到自己的错误和探索以免重复。

其实说来说去,就还是希望无论是学界、互联网、游戏业界、艺术圈、我们可以尝试互相理解与尊重,在明晰的视角下交流,都能积极和自信的勇敢发声,能够跨过一些本来就不存在的界限。

我这六年来一直在观察国内关于游戏与人文/艺术圈子发生的关系。

而我能看到很多新的力量和新的诉求在今天涌现,国内的学者与业界的交流与沟通,就像是姜宇辉老师、蓝江老师等年轻一代的教授也都愿意更多去谈论游戏,而最近看理想上也刚上了刘梦霏老师的节目,北大的游戏青年研究者在做像新浪潮电影批评《游戏手册 Cahier du Jeu》,玩家圈子中善于破圈与连接的机核,圈内外知名音乐主播重轻老师,在艺术馆和独立游戏中牵线搭桥的杨静,开始在艺术馆做起类似独立游戏GameJam的抱阳、郑达老师,背上行囊准备去成都寻找开发伙伴的天思,桌游理想还在延续的小李老师,很多很多人也都在行动。

那这至少也会是一个有趣的时代,期待这种碰撞之间能够带来一种新的稳态,或许这能创造出新的、健康和创造的循环。